到埃及观光,除了开罗,古城底比斯Thebes也是必游之地。Thebes是上埃及文化的中心,与下埃及文化中心孟菲斯(Memphis,即今日的开罗市郊)在古埃及历史上有着同等重要的地位。

Thebes早在公元前3200年就已成为聚居地。在埃及古王国时期,由于行政及宗教中心在Memphis,Thebes一直保留着贸易港的角色。第一中间期时期(2160-2055 BC),埃及受诸侯割据而陷入四分五裂的局面,直到公元前2055年来自Thebes的领主Mentuhotep II重新统一上下埃及、建立第11王朝,埃及进入中王国时期。

新王朝的建立使这位法老旧日的根据地Thebes的地位得到了提升,Thebes也因此成为了第11朝的首都。尽管从第12朝始,为了能更迅速地应对亚洲入侵者的威胁,首都往北迁至Itjtawy,但Thebes仍然是重要的宗教文化中心。

中王朝末期,受Hyksos(希克索人,源自叙利亚—巴勒斯坦地区的西亚民族)入侵,埃及再次进入分裂时期(第二中间期)。而这次同样是来自Thebes的领主结束了分裂的局面,新法老建立了第18王朝,并把首都迁回Thebes,之后,Thebes一直是除了Akhenaten法老统治期之外的新王国时期埃及的首都。Thebes的宗教和行政地位由此达到了顶峰。

Thebes的本地神祇也随着城市地位的提升而有了更大的影响力。中王国第12朝法老Senusret I (1956--1911BC在位)为当地主要的神祇建立了神庙Karnak,其后Karnak被历朝法老加以扩建而达到了无与伦比的规模。

Karnak的主要区域——Amun神庙的建造工程主要从第18朝时期展开。Amun是Thebes的一位神祇,在当地,他是众神之王。新王国时期的第一位法老Ahmose (1550-1525BC在位)认为自己受到了Amun的祝福从而能够赶走入侵埃及的Hyksos人,于是他把Amun提升成为国家级别的神并大加供奉。随后,Amun就成了古埃及诸神中地位最高的神祇,全国敬拜Amun的庙宇林立、Karnak的Amun片区被多位法老加建、墓葬也与Amun崇拜相关。

在行多神崇拜的神权体制社会中,对其中一位神祇进行地位的调整容易引发其余诸神的信徒们的抵触。避免冲突的一个简单且有效的方法,即是把神灵的角色进行合拼、而非直接取代,如此便可兼顾不同有信奉对象的信徒们的崇拜需求。古王国第5朝时期,法老为了把神Ra提升成为全国最高的神而使其与当时现存的最高神——太阳神Horus相结合,创造出具复合角色的神Ra-Horakhty(亦称Ra、Re,意思为日落之时的Horus)。新王国的法老亦如法炮制,通过让Amun与Ra相结合而把对Amun的崇拜抬升为国家的最高崇拜,Amun自此成为太阳神Amun-Ra。

Amun的祭司们也随着Amun地位的提升而被抬高。古埃及有着法老支援地方神庙建设的传统,因众神之王必须庇护手下诸神,故作为众神之王在人间的代表,历代法老们都有义务向地方的、尽管是信奉不同神祇的庙宇提供财政支持。通常,法老会直接划分一块国有土地捐献给地方祭司并对其免税,使其能自给自足。随着时间的推移、地方崇拜的兴盛,越来越多的国有土地被分配至地方私有,导致国家资源日益贫乏,而相反的,地方祭司的财权日渐膨胀。Amun的祭司在全国地位最高,因此他们的财力空前发展,有的甚至到了富可敌国的地步。每当国家经济陷入衰退时,地方政府无法支付工人薪资,工人就会归附祭司,而祭司们就会趁机挑战皇权,使国家陷入内战。

法老们也显然意识到Amun祭司给自己带来的威胁。古埃及历史上也曾有过意在削弱Amun祭司权力的尝试,比如派遣亲信任命Amun最高祭司、又如第三中间期时令处女出任祭司(God's wife of Amun)。但最深刻、最具颠覆性的尝试莫过于第18朝法老Amenhotep IV(在位时间1352-1336BC)强制推行的一神化改革了。

Amarna时代是短暂的,可是它的影响却是深远的。Akhenaten之后的法老们为了缓冲宗教改革给民间带来的信仰上的疑惑,于是把一神教的特征融合到多神教中去——让Amun成为最高的、最原始的、最万能的神,他是遥不可及的;他能通过化身成为任何生灵而显现,同时,其余一切的神祇均是Amun的化身。这样的变化在古埃及宗教历史上是划时代的,它意味着从此以后,法老不仅是神的代言人,更可以是神本身。

神既然能通过化身成一切生灵而介入人间事务,那除了以法老之身显现,神自然也能使用其他人的身降临到人世。于是,地方的祭司、军官和领主就能通过宣称自己是神的化身而扩大自身权力。新王国时代后期,由于埃及的重要黄金来源地——努比亚(Nubia)独立,埃及的经济基础被大幅度削弱,积贫积弱的埃及王廷失去了对地方的控制能力。地方诸侯们垂涎于祭司的庞大财富,而祭司亦意谋国家权力,结果诸侯与祭司或互相攻伐、或互相勾结,纷纷以神Amun之名挑战中央权威。埃及再度陷入支离破碎的政治局面。

与此同时,由于爱琴海沿岸遭受着长期的农作物失收,饱受饥寒的当地人民出海掠夺,对东地中海沿岸的安全构成威胁。他们入侵利比亚(Libya)并纠集当地人从西面进犯埃及。在埃及的东面,新亚述帝国(Neo-Assyrian)崛起且吞并了赫梯,军队已逼近埃及边境。在南面,独立并发展起来的努比亚王国正挥军北上。原本已被内战纷扰不断的埃及,现已无力再抵受三面外敌的冲击。自此,埃及轮番被外国人占领及统治,曾辉煌灿烂的古埃及文明也逐步走到了尽头。

在结束这一章节前,也简单介绍一下古埃及的墓葬文化。

古埃及宗教建基于对太阳的崇拜,因此,日出-日落-再日出的周期是古埃及墓葬文化的关键组成部分。古埃及人相信,太阳在西面落下后,会穿越黑暗的冥界,次日在东面重新升起。而人的命运亦与之相似,死后人的灵魂会到达冥界,并随同太阳于日出之时重返人间。

另一个关键元素是魂魄的二元性。古埃及人认为人的灵魂由两部分组成:“卡”(Ka)和“巴”(Ba)。Ka指的是身体、精神的基本属性,凡人有凡人的Ka,神灵有神灵的Ka,而法老通过继承神的Ka而获得神的属性;Ba则指的是带有回忆和思想的灵体本身。人的肉身是Ka存续的根本,也是灵魂回归人间的宿体,因此即便人已逝去,肉身仍然需要保存。于是,尸体防腐技术(木乃伊化)就发展起来了。

而Ba则会从冥界进入极乐世界继续后世生活。由于法老至尊的地位,他们的升天是受到祝福的。起源于前王朝时期、发展于古王国时期的《金字塔之文(Pyramid Texts)》就是刻写在金字塔之内、为法老专属的祝福铭文,它供法老的灵魂阅读,从而使法老能顺利地到达极乐世界、过上美好的生活。

第一中间期,国家的分裂使得政治权力为Thebes诸侯所分享,金字塔之文亦不再唯法老专属。中王国时期,金字塔之文逐渐演化成为《棺材之文(Coffin Texts)》,除了法老之外,贵族也可通过在自己的棺材内外刻写铭文而享有祝福。同时,棺材之文加入了新的后世观念——后世民主(Democratization of the afterlife),指的是无论皇族或普通人均能享有进入极乐世界的同等机会。

第二中间期的内乱使政治权力进一步下放,到了新王国时期,棺材之文发展成为《亡灵之书(Book of the Dead)》,不仅王公贵胄,连平民百姓也可以使用了。

阴间由冥神Osiris掌管。最初,Osiris是统治全埃及的神祇。后来,他的弟弟、风暴之神Seth为谋取权力而把Osiris杀害,死后的Osiris就成为了掌管阴间事务的神祇。法老的Ba在进入极乐世界前,需要觐见Osiris;而凡人的Ba则需要经过由Osiris主持的审判,在被判无罪或得到赦免后才可进入极乐世界或选择重返人间。

新王国时期始,描绘太阳在阴间的历程成为了宗教文学和艺术的一大主题。太阳由一艘桨船运输,穿越黑暗重新到达东方。在壁画中,太阳通常被描绘成太阳神,而船上也有负责守卫太阳的诸神。冥河中有一条巨蛇Apophis,它是诸恶的化身,也是太阳神的劲敌;诸神必须借助于武力高强的神Seth的力量击败它。但是由于Seth曾杀害Osiris,为免他再次行凶,诸神把他的Ba囚禁住,而令他的Ka抗击Apophis。太阳平安度过冥河是世间一切得以存续的前提,也是同坐一船上的法老和亡灵们得以进入天堂或重返人世的先决条件。为此,墓穴壁画通常也画有阴间诸神和众人庆祝太阳抵达东岸、将要重新升起的情景。

太阳在日间的历程同样受到古埃及人尊崇。在古埃及有两个重大的宗教节日:The Beautiful Feast of the Valley 和 Feast of Opet,前者是纪念太阳西行,后者是庆祝太阳“重生”,即再次日出。

Luxor(卢克索,古时候的Thebes)被尼罗河分隔成东西两个区域。太阳每天西行至河西区域而落下,因此古埃及人把河西区域看做是属于死者的地方,法老祭庙、皇陵和平民的墓葬均建造在河西。

在The Beautiful Feast of the Valley这一天,祭司会把神Amun一家(父Amun、母Mut和子Khonsu三神)的神像从河东岸的神庙取出,与游行队伍一起跨过尼罗河而把神像送到西岸的皇陵中去。途中队伍会经过平民和贵族的墓葬,代表太阳神把祝福散播到居住在阴间的臣民之中。平民百姓也会纷纷携带祭品,加入游行队伍到达先人墓地,与先人共同庆祝这一节日。The Beautiful Feast of the Valley 与其他文明中纪念逝者的节日意义相同,是缅怀先人的礼俗体现。

Feast of Opet则为欢庆太阳再次升起、大地重获新生而设的一个节日。古埃及人认为,Luxor神庙是太阳神Amun的诞生之处,而在Luxor神庙往北三公里外的Karnak神庙则是Amun居住的地方。

在Feast of Opet这一天,Amun会回到他出生的地方去,以象征即将日出。法老和祭司们会先抵达Karnak神庙,把载着Amun神像的圣船抬出,在载歌载舞的民众夹道欢迎之下送至Luxor神庙。队伍到达Luxor神庙后,圣船会被放置在神庙中专用于供奉圣船的神龛,而法老会重申自己是神的Ka的继承者,强调自己统治埃及的合法性。对于新任的法老来说,这是加冕的重要时刻。供奉仪式结束后,政府会把饮食分发给等候在Luxor神庙大殿外的民众们,与民同乐。

古埃及的节庆传统一直延续至罗马时期。罗马进入基督教时期后,古埃及宗教遭到排斥和摒弃,古埃及文化亦随同宗教传统的消失而陨落。

注释及参考资料

[1]. Van Dijk, Jacobus. The Amarna Period and Later New Kingdom. (编) Shaw, Ian. The Oxford History of Ancient Egypt. Great Clarendon Street, Oxford: Oxford University Press. 2003: 293. ISBN 978-0-19-280458-7.

关于古埃及的历史参考自Ian Shaw编撰的《The Oxford History of Ancient Egypt》(Oxford University Press,2003年版)。古埃及社会、宗教、艺术、建筑工艺等细节参考自阿提亚·法利德所著的《埃及的遗址、历史和神话》(法利德·阿提亚出版社,2011年版)。

部分关于古埃及后世观念、Akhenaten宗教改革和Ramesses II时期的历史参考自国家地理杂志的历史特刊《 King Tut and the Golden Age of Pharaohs》(Williams, A.R.编汇, National Geographic出版)。而与节日The Beautiful Feast of the Valley 和 Feast of Opet相关的内容则主要参考自历史学者Mark, Joshua J.在Ancient History Encyclopedia发表的文章《Festivals in Ancient Egypt》(17 Mar 2017. Web. 21 Jul 2019.)以及埃及历史学家Marina Escolano-Poveda在国家地理杂志历史期刊(National Geographic History)2019年五/六月刊中的文章《Spectacle and Splendor in Thebes: The Feast Of Opet》。另外,由Glasgow University的古埃及历史学者Jenny Hill创立的网站Ancient Egypt Online也为本文关于古埃及神祇的介绍提供了依据。

Thebes早在公元前3200年就已成为聚居地。在埃及古王国时期,由于行政及宗教中心在Memphis,Thebes一直保留着贸易港的角色。第一中间期时期(2160-2055 BC),埃及受诸侯割据而陷入四分五裂的局面,直到公元前2055年来自Thebes的领主Mentuhotep II重新统一上下埃及、建立第11王朝,埃及进入中王国时期。

新王朝的建立使这位法老旧日的根据地Thebes的地位得到了提升,Thebes也因此成为了第11朝的首都。尽管从第12朝始,为了能更迅速地应对亚洲入侵者的威胁,首都往北迁至Itjtawy,但Thebes仍然是重要的宗教文化中心。

中王朝末期,受Hyksos(希克索人,源自叙利亚—巴勒斯坦地区的西亚民族)入侵,埃及再次进入分裂时期(第二中间期)。而这次同样是来自Thebes的领主结束了分裂的局面,新法老建立了第18王朝,并把首都迁回Thebes,之后,Thebes一直是除了Akhenaten法老统治期之外的新王国时期埃及的首都。Thebes的宗教和行政地位由此达到了顶峰。

Thebes的本地神祇也随着城市地位的提升而有了更大的影响力。中王国第12朝法老Senusret I (1956--1911BC在位)为当地主要的神祇建立了神庙Karnak,其后Karnak被历朝法老加以扩建而达到了无与伦比的规模。

|

| Karnak神庙Amun片区的西面入口。远处是第30朝法老Nectanebo修建的第一塔门,而塔门前是第19朝法老Ramesses II修建的公羊头Sphinx大道。从中王国时期直至托勒密时期,神庙一直被加建或改造,有大约三十位法老参与过建造工程。这超过二千年的建造时间跨度使Karnak神庙成为惊世奇观 |

|

| Karnak神庙的廊柱大厅。大厅长103米,宽53米,有134根以纸莎草花为柱头的柱子。墙壁和柱身均刻有画像和符文。新王国时期供奉太阳神的庙宇一改前朝封闭晦暗的设计风格,而采用半露天的、以纵横梁相隔而成的天窗设计,光线在进入神庙的同时,又能在巨大柱子的阴影衬托之下造成神秘压抑的氛围,突显出神化的效果 |

|

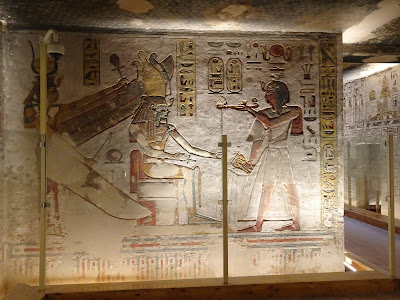

| Karnak神庙群落之中的Khonsu庙,庙中墙上的壁画。画的是法老向神Khonsu献礼。Khonsu是Amun的儿子、月亮之神。在Amun与太阳神Ra融合的过程中,Khonsu也与Ra的儿子——小Horus(Horus the Younger,Horus son of Isis)融合,故有了鹰头人身的形象。在古埃及,神灵角色融合的现象是普遍的,它是新朝代法老为自己取代旧朝法老正名的一个惯常做法 |

法老们也显然意识到Amun祭司给自己带来的威胁。古埃及历史上也曾有过意在削弱Amun祭司权力的尝试,比如派遣亲信任命Amun最高祭司、又如第三中间期时令处女出任祭司(God's wife of Amun)。但最深刻、最具颠覆性的尝试莫过于第18朝法老Amenhotep IV(在位时间1352-1336BC)强制推行的一神化改革了。

Amarna时代是短暂的,可是它的影响却是深远的。Akhenaten之后的法老们为了缓冲宗教改革给民间带来的信仰上的疑惑,于是把一神教的特征融合到多神教中去——让Amun成为最高的、最原始的、最万能的神,他是遥不可及的;他能通过化身成为任何生灵而显现,同时,其余一切的神祇均是Amun的化身。这样的变化在古埃及宗教历史上是划时代的,它意味着从此以后,法老不仅是神的代言人,更可以是神本身。

神既然能通过化身成一切生灵而介入人间事务,那除了以法老之身显现,神自然也能使用其他人的身降临到人世。于是,地方的祭司、军官和领主就能通过宣称自己是神的化身而扩大自身权力。新王国时代后期,由于埃及的重要黄金来源地——努比亚(Nubia)独立,埃及的经济基础被大幅度削弱,积贫积弱的埃及王廷失去了对地方的控制能力。地方诸侯们垂涎于祭司的庞大财富,而祭司亦意谋国家权力,结果诸侯与祭司或互相攻伐、或互相勾结,纷纷以神Amun之名挑战中央权威。埃及再度陷入支离破碎的政治局面。

与此同时,由于爱琴海沿岸遭受着长期的农作物失收,饱受饥寒的当地人民出海掠夺,对东地中海沿岸的安全构成威胁。他们入侵利比亚(Libya)并纠集当地人从西面进犯埃及。在埃及的东面,新亚述帝国(Neo-Assyrian)崛起且吞并了赫梯,军队已逼近埃及边境。在南面,独立并发展起来的努比亚王国正挥军北上。原本已被内战纷扰不断的埃及,现已无力再抵受三面外敌的冲击。自此,埃及轮番被外国人占领及统治,曾辉煌灿烂的古埃及文明也逐步走到了尽头。

在结束这一章节前,也简单介绍一下古埃及的墓葬文化。

古埃及宗教建基于对太阳的崇拜,因此,日出-日落-再日出的周期是古埃及墓葬文化的关键组成部分。古埃及人相信,太阳在西面落下后,会穿越黑暗的冥界,次日在东面重新升起。而人的命运亦与之相似,死后人的灵魂会到达冥界,并随同太阳于日出之时重返人间。

另一个关键元素是魂魄的二元性。古埃及人认为人的灵魂由两部分组成:“卡”(Ka)和“巴”(Ba)。Ka指的是身体、精神的基本属性,凡人有凡人的Ka,神灵有神灵的Ka,而法老通过继承神的Ka而获得神的属性;Ba则指的是带有回忆和思想的灵体本身。人的肉身是Ka存续的根本,也是灵魂回归人间的宿体,因此即便人已逝去,肉身仍然需要保存。于是,尸体防腐技术(木乃伊化)就发展起来了。

而Ba则会从冥界进入极乐世界继续后世生活。由于法老至尊的地位,他们的升天是受到祝福的。起源于前王朝时期、发展于古王国时期的《金字塔之文(Pyramid Texts)》就是刻写在金字塔之内、为法老专属的祝福铭文,它供法老的灵魂阅读,从而使法老能顺利地到达极乐世界、过上美好的生活。

第一中间期,国家的分裂使得政治权力为Thebes诸侯所分享,金字塔之文亦不再唯法老专属。中王国时期,金字塔之文逐渐演化成为《棺材之文(Coffin Texts)》,除了法老之外,贵族也可通过在自己的棺材内外刻写铭文而享有祝福。同时,棺材之文加入了新的后世观念——后世民主(Democratization of the afterlife),指的是无论皇族或普通人均能享有进入极乐世界的同等机会。

|

| 画写在纸莎草纸上的亡灵之书(Book of the Dead)片段,出土自帝王谷Maiherperi的墓穴(KV 36)。与法老专属的金字塔之文和仅在领主之间流行的棺材之文不同,亡灵之书在民间被普遍使用。亡灵之书是一份教予死者灵魂如何通过冥界抵达极乐世界的向导,内容包括在阴间寻路、语言表达方式、如何在审讯之中为自己辩解等等。摄于开罗埃及博物馆 |

|

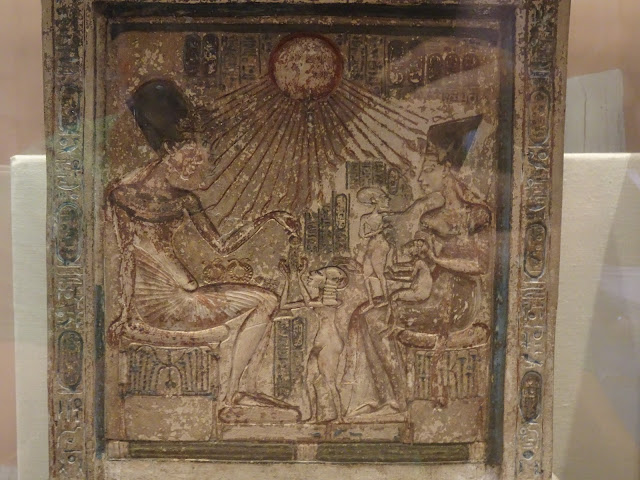

| 帝王谷KV11 Rameses III 墓中的一幅壁画,画中是到了冥界宫殿的法老给冥神Osiris送上礼物。相应地,Osiris以“生命之钥(Ankh)”作为回礼,让法老重生。左边站着的是Osiris的妻子Isis(伊西斯)。点击图片可放大 |

新王国时期始,描绘太阳在阴间的历程成为了宗教文学和艺术的一大主题。太阳由一艘桨船运输,穿越黑暗重新到达东方。在壁画中,太阳通常被描绘成太阳神,而船上也有负责守卫太阳的诸神。冥河中有一条巨蛇Apophis,它是诸恶的化身,也是太阳神的劲敌;诸神必须借助于武力高强的神Seth的力量击败它。但是由于Seth曾杀害Osiris,为免他再次行凶,诸神把他的Ba囚禁住,而令他的Ka抗击Apophis。太阳平安度过冥河是世间一切得以存续的前提,也是同坐一船上的法老和亡灵们得以进入天堂或重返人世的先决条件。为此,墓穴壁画通常也画有阴间诸神和众人庆祝太阳抵达东岸、将要重新升起的情景。

太阳在日间的历程同样受到古埃及人尊崇。在古埃及有两个重大的宗教节日:The Beautiful Feast of the Valley 和 Feast of Opet,前者是纪念太阳西行,后者是庆祝太阳“重生”,即再次日出。

Luxor(卢克索,古时候的Thebes)被尼罗河分隔成东西两个区域。太阳每天西行至河西区域而落下,因此古埃及人把河西区域看做是属于死者的地方,法老祭庙、皇陵和平民的墓葬均建造在河西。

在The Beautiful Feast of the Valley这一天,祭司会把神Amun一家(父Amun、母Mut和子Khonsu三神)的神像从河东岸的神庙取出,与游行队伍一起跨过尼罗河而把神像送到西岸的皇陵中去。途中队伍会经过平民和贵族的墓葬,代表太阳神把祝福散播到居住在阴间的臣民之中。平民百姓也会纷纷携带祭品,加入游行队伍到达先人墓地,与先人共同庆祝这一节日。The Beautiful Feast of the Valley 与其他文明中纪念逝者的节日意义相同,是缅怀先人的礼俗体现。

Feast of Opet则为欢庆太阳再次升起、大地重获新生而设的一个节日。古埃及人认为,Luxor神庙是太阳神Amun的诞生之处,而在Luxor神庙往北三公里外的Karnak神庙则是Amun居住的地方。

|

| Luxor神庙,由Ramesses II建造的巨大塔门。大门口通过一条大道与Karnak神庙南部的塔门相接。抬着Amun圣船的队伍能通过塔门直抵神庙内供奉圣船的圣殿。 与其他绝大多数建于Ramesses II名下的神庙一样,这个塔门也刻画有Ramesses II在Kadesh战役中挫败Hittites情景的壁画。壁画原本色彩丰富、衬以白色背景;然而在多年的风化之下,壁画现在已变得几乎不可见了 |

|

| 连接Luxor神庙和Karnak神庙的大道,图中大道的尽头即是Karnak神庙南面的塔门。大道由第30朝法老Nectanebo I(380-362BC在位)重修并在两旁加上狮身人面像作装饰。 Feast of Opet节庆设立于中王国时期而发展于新王国时期。节庆设立初期,送行神像的队伍经由大道抵达Luxor神庙;后来送行路线改为水路,通过尼罗河在两座神庙之间运送神像 |

|

| Luxor神庙内一幅壁画,描绘的是众祭司抬着圣船、法老跟随其后的情景 |

古埃及的节庆传统一直延续至罗马时期。罗马进入基督教时期后,古埃及宗教遭到排斥和摒弃,古埃及文化亦随同宗教传统的消失而陨落。

后记

如同其他文明的遗迹,古埃及各处的遗迹亦无一不体现着昔日人类对理想社会的理解、以及依据理想去塑造社会的强烈意愿。如果说,当年的平民百姓是为了实现法老的意志、履行与神为实现和维持理想国度而约定的义务去努力的话,那么今日的我们,又为了什么而忙碌?

这让我想起《人类简史(Sapiens: A Brief History of Humankind)》的作者尤瓦尔(Yuval Noah Harari)认为“共同想象力”是人类文明发展的原动力一说。尤瓦尔认为,社会的一切发展,归根到底无一不是人们为了无限接近某个大家一起想象出来的事物而努力的结果。那么,当今人嘲笑古人为崇拜漫天神灵而竭尽所能甚至牺牲的时候,今日的我们,难道不也是为了实现一个凭空想象出来的社会架构而终日彷徨吗?

历史学家斯塔夫里阿诺斯(Leften Stavros Stavrianos)在著作《全球通史(A Global History: From Prehistory to the 21st Century)》的卷尾写到:“......目前最重要的问题是我们是否能再次充分使用我们的大脑,这一次是适应一个我们自己创造的新世界......与过去的种群所面临的情况不同,我们的问题不是一个如何适应超出我们的控制能力和认知范围的环境的问题,而是一个如何使适应我们人类自己创造的环境以满足我们人类的需求的问题”。

既然一切都是共同想象的产物,那这些想象之物其实就并没有那么的“不可动摇”、“不可置疑”,它们是可调整的,它们是可发展的,最终,它们应该是为人类服务的。今天,面对工业社会下人们的焦躁、面对世界局部的动乱,人们需要放下根植于各自文化中的固执,理解和融合各种文明意识,方可调和冲突、扼制激进和极端思想的出现,以较为平和的方式让社会向前发展。

这让我想起《人类简史(Sapiens: A Brief History of Humankind)》的作者尤瓦尔(Yuval Noah Harari)认为“共同想象力”是人类文明发展的原动力一说。尤瓦尔认为,社会的一切发展,归根到底无一不是人们为了无限接近某个大家一起想象出来的事物而努力的结果。那么,当今人嘲笑古人为崇拜漫天神灵而竭尽所能甚至牺牲的时候,今日的我们,难道不也是为了实现一个凭空想象出来的社会架构而终日彷徨吗?

历史学家斯塔夫里阿诺斯(Leften Stavros Stavrianos)在著作《全球通史(A Global History: From Prehistory to the 21st Century)》的卷尾写到:“......目前最重要的问题是我们是否能再次充分使用我们的大脑,这一次是适应一个我们自己创造的新世界......与过去的种群所面临的情况不同,我们的问题不是一个如何适应超出我们的控制能力和认知范围的环境的问题,而是一个如何使适应我们人类自己创造的环境以满足我们人类的需求的问题”。

既然一切都是共同想象的产物,那这些想象之物其实就并没有那么的“不可动摇”、“不可置疑”,它们是可调整的,它们是可发展的,最终,它们应该是为人类服务的。今天,面对工业社会下人们的焦躁、面对世界局部的动乱,人们需要放下根植于各自文化中的固执,理解和融合各种文明意识,方可调和冲突、扼制激进和极端思想的出现,以较为平和的方式让社会向前发展。

注释及参考资料

[1]. Van Dijk, Jacobus. The Amarna Period and Later New Kingdom. (编) Shaw, Ian. The Oxford History of Ancient Egypt. Great Clarendon Street, Oxford: Oxford University Press. 2003: 293. ISBN 978-0-19-280458-7.

关于古埃及的历史参考自Ian Shaw编撰的《The Oxford History of Ancient Egypt》(Oxford University Press,2003年版)。古埃及社会、宗教、艺术、建筑工艺等细节参考自阿提亚·法利德所著的《埃及的遗址、历史和神话》(法利德·阿提亚出版社,2011年版)。

部分关于古埃及后世观念、Akhenaten宗教改革和Ramesses II时期的历史参考自国家地理杂志的历史特刊《 King Tut and the Golden Age of Pharaohs》(Williams, A.R.编汇, National Geographic出版)。而与节日The Beautiful Feast of the Valley 和 Feast of Opet相关的内容则主要参考自历史学者Mark, Joshua J.在Ancient History Encyclopedia发表的文章《Festivals in Ancient Egypt》(17 Mar 2017. Web. 21 Jul 2019.)以及埃及历史学家Marina Escolano-Poveda在国家地理杂志历史期刊(National Geographic History)2019年五/六月刊中的文章《Spectacle and Splendor in Thebes: The Feast Of Opet》。另外,由Glasgow University的古埃及历史学者Jenny Hill创立的网站Ancient Egypt Online也为本文关于古埃及神祇的介绍提供了依据。

评论

发表评论